导语:近期,网络上出现了一股新兴的现象,微信成为一手货源渠道中一个“袖手旁观”的角色。尽管有着大量的信息流动和交易,但是监管的手段似乎跟不上信息的高速流转。这使得微信在某种程度上成为了一些灰色地带的衍生平台,令人深思。

随着电子商务的蓬勃发展,网络购物已经成为现代社会中不可或缺的一部分。传统的购物方式因其快捷、便捷的特点被网购逐渐取代,而社交平台也逐渐融入到购物的领域中。微信,作为国内最大的社交媒体之一,自然而然地成为了商家和买家交流的主要平台之一。然而,随着平台的广泛使用,也暴露出一些令人担忧的问题。

一、微信——新的“贸易港”

微信不仅仅是一个社交工具,更是逐渐进化成为一个繁荣的交易市场。在这个平台上,用户可以通过群聊、朋友圈以及微信公众号等途径进行商品买卖。由于微信生态系统的封闭性,很多商家选择在这里发布产品信息,进行促销活动。微信似乎无形中承担起购物平台的角色。

这种情况的好处显而易见:商家和顾客可以快速连接,节省了在其他平台中繁琐的审核流程。对于用户来说,微信购物就像是走进一个巨大的集市,能在有限的时间里完成自己的购物需求。然而,这种便利同时也造成了一系列的监管难题。

二、监管的滞后与“袖手旁观”

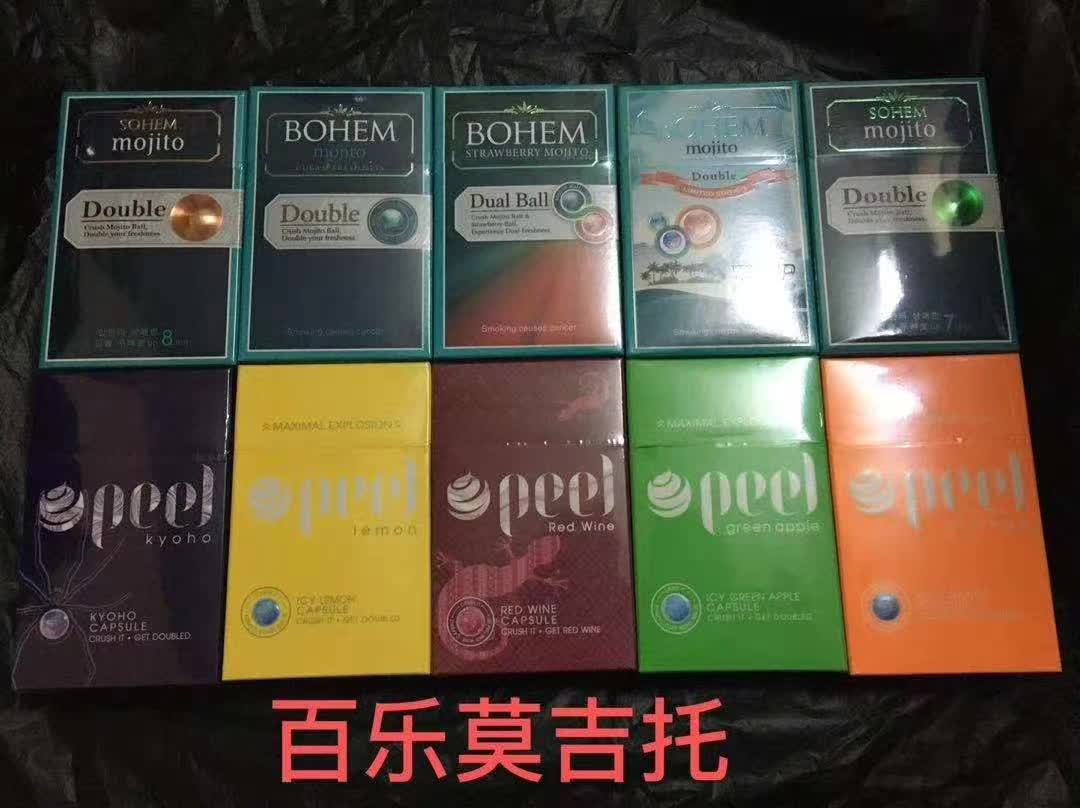

从表面上看,微信是一个交易活动的载体,但实际上,它却充当着“袖手旁观”的角色。平台自身的定位并不是一个严格意义上的交易市场,这也为个体商家和一些不法分子提供了可乘之机。服饰、化妆品、电子产品等各种类别的商品纷纷涌入微信渠道,但不同于淘宝、京东等平台拥有完善的监管和追踪措施,微信的交易行为大多是散漫和自发的。

针对交易中产生的如货源不明、虚假宣传和售后缺乏保障等问题,微信方面似乎没有投入足够的监管力度,导致这些问题频发。目前,仅靠用户举报和事后的封号处理,显然不足以根治这一问题。因此,也催生了一些专门欺骗消费者的伪劣商家借机而动,损害实体商家与消费者的合法权益。

三、行业乱象催生

在这种相对宽松的环境下,一些行业乱象也随之而生。首先是“假货”问题,我们不难在微信朋友圈看到一些高仿或仿制品堂而皇之地出售,这些商品常常以极低的价格吸引消费者,而消费者在购买后往往得不到有效的售后服务。

其次,随着微商群体的壮大,代理制也再次显现出来。代理制的逐层分化与层级模式,往往打擦边球游走在传销的界限之间,这类模式的泛滥使得部分消费者在不知情的情况下成为下级代理,在成为金字塔底端的受害者。

最后,缺乏价格透明度与真实消费评价也成为重要问题。由于微信本身并未提供独立的评价机制,买家通常需要依靠朋友圈或群内推荐的信息进行判断,这也极大增加了信息筛选的难度和风险。

四、寻找解决之路

尽管存在如上诸多的乱象与风险,但微信这一广阔的平台依旧拥有难以抵挡的魅力。商家与消费者都希望能够在这个平台上安全、自如地进行交易活动。要实现这一目标,迫切需要制定更多的监管政策以及更为严谨的监督机制。

首先,应加强政策监管,尤其在法律认定和打击力度上提供更明确的指引。其次,平台本身应加强对商家资质的审核和认证,创新技术手段,比如大数据筛查、用户行为分析等,帮助更好地预防和打击不法行为。此外,还可以考虑开发独立的评价和反馈机制,增强用户的实际购物体验,提高平台信用等级。

在这场无声的而又如潮水般汹涌的交易活动中,微信是否能从“袖手旁观”走向有效治理,仍然有待时间验证。无论如何,通过良好的管理和诚信的买卖,最终将使这个平台更加透明、安全和可持续发展。