近年来,随着电子商务的快速发展,一种颇具争议的生意悄然兴起——外烟微商。作为跨境电商的“隐秘一角”,外烟交易的网络链条从不曾真正淡出公众视线。而近期,关于“外烟微商货源”的话题更是在社交媒体上掀起轩然大波,其中“咬文嚼字”的营销方式尤为引人注目。

微商生态中的“文字游戏”

外烟微商的“咬文嚼字”现象,简单来说,就是通过模糊措辞、创造新词、甚至故意混淆品牌信息来规避相关法律和平台审核。这些微商常用的手法包括:

- 品牌谐音:将知名品牌的名称用相近读音的词代替,例如“Zhonghua”写作“中花”或“中华台北”。

- 隐晦描述:使用隐喻或象征性的表述来暗指产品,如用“异域风情”“经典小盒”代指特定种类的外烟。

- 符号替换:用特殊符号(如“☆”或“$”)插入品牌名称,以避免关键词搜索引擎的检测。

- 社群传播:以私密社群、朋友圈动态为传播主战场,通过建立一种“信任生态”来吸引买家。

这种文字游戏不仅提高了营销的隐蔽性,也让外烟交易有了更多可操作的空间。更令人关注的是,这种行为已呈现产业化趋势,从货源到营销再到物流,形成了一条完整的地下链条。

外烟货源的“多国身份”

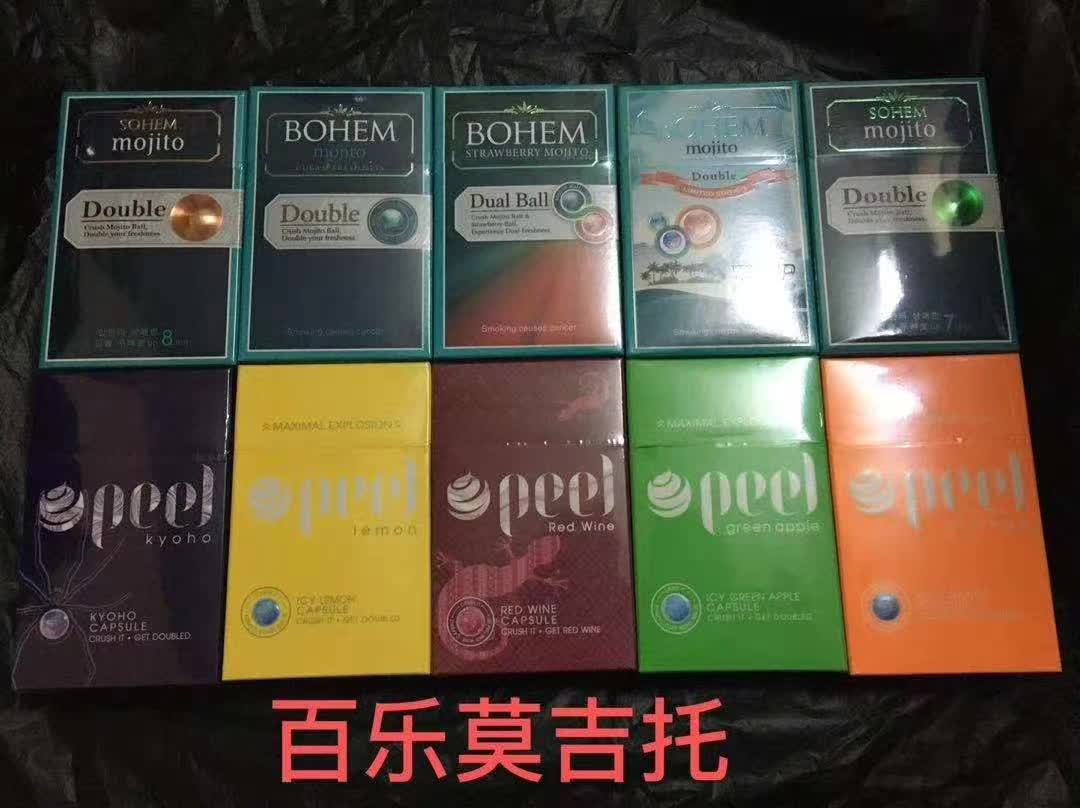

在外烟微商的世界里,货源的“多国身份”也是一大特色。微商们往往声称自己的产品来自某些“高端”市场,比如“日韩小众香烟”或“欧洲限定版”。然而,事实上这些外烟的真实来源多种多样,质量良莠不齐:

- 正品代购:少数商家确实通过合法渠道从海外购买外烟并转售给国内消费者。

- 走私货:相当一部分外烟通过非正规渠道进入国内,其来源地难以追溯。

- 假冒伪劣:一些微商甚至直接销售假烟,依托复杂的物流网络将其包装成“海外正品”。

这种货源的不透明性给消费者带来了巨大的健康和法律风险。一方面,购买走私或假冒烟草产品可能涉及违法;另一方面,这些未经严格监管的产品也可能对健康造成不可估量的危害。

“咬文嚼字”的监管盲区

尽管相关部门已经多次加强对外烟市场的整治,但由于微商的分散性和隐蔽性,“咬文嚼字”的行为依然难以完全遏制。

- 平台监管:电商和社交平台虽然在关键词过滤、商品下架方面加强了措施,但微商巧妙的“文字游戏”往往让系统防不胜防。

- 法律空白:现行烟草管理法律主要针对实体店和大型电商,对微商这一特殊业态尚缺乏有效的约束和追责机制。

- 跨境问题:外烟货源往往涉及多个国家,监管部门需要面对跨境执法、信息追踪等多重挑战。

微商生态中的这种“灰色地带”,不仅让违法者有了可乘之机,也让普通消费者在利益受损时难以寻求合法保护。

外烟微商的未来:技术与政策的博弈

在市场和监管的交锋中,外烟微商究竟会如何发展?这一领域的前景令人关注。

一方面,技术正在成为解决问题的关键。人工智能技术的普及使得语言识别能力大幅提升,未来或许可以更精准地识别和打击这些“咬文嚼字”的行为。

另一方面,政策法规也在不断完善。加快针对微商市场的法律制定和执行、加强跨部门合作、提升消费者的法律意识,或许能够从根本上遏制外烟微商乱象的滋生。

外烟微商的崛起映射了社会消费需求和监管机制之间的错位。尽管这种“咬文嚼字”的现象引发了不少争议,但也为规范市场秩序提供了新的思考方向。