近日,一个名为“逢凶化吉”的微信号因出售香烟而被有关部门盯上,成为公众热议的话题。根据相关法律规定,个人私自贩售香烟属于违法行为;然而,由于香烟是国家严格管理的特殊商品,这一事件引发了更广泛的社会关注,并暴露出线上香烟交易的监管漏洞。

事件经过

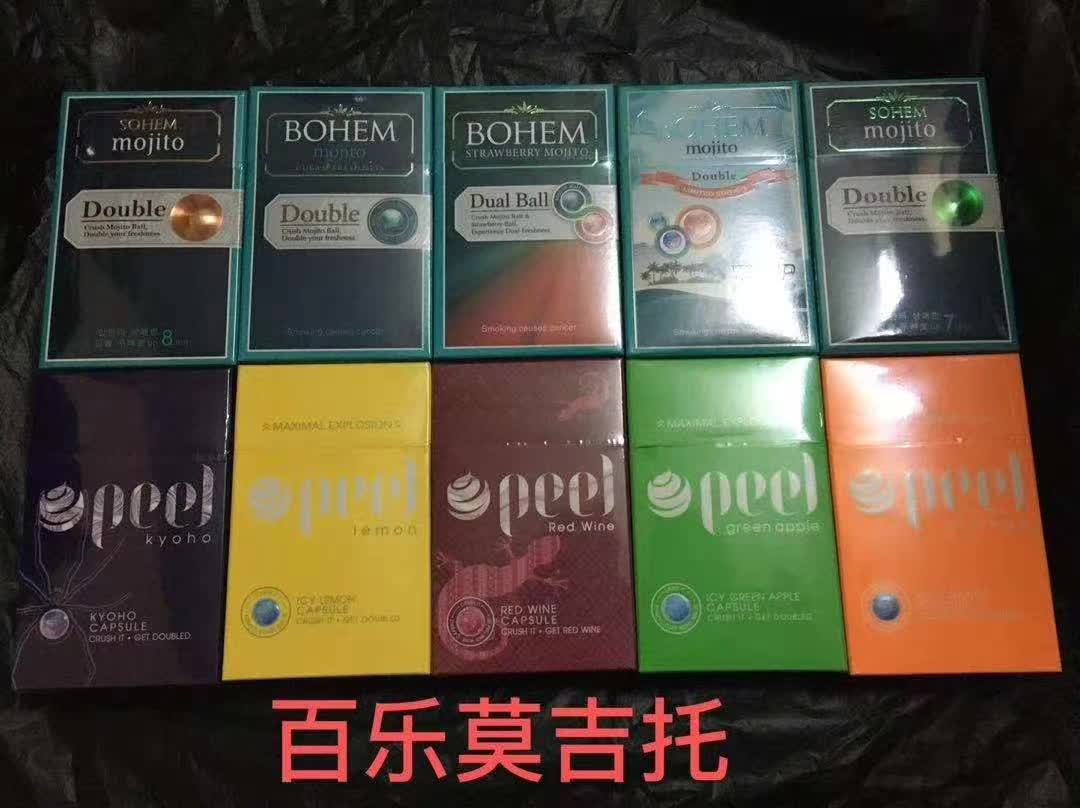

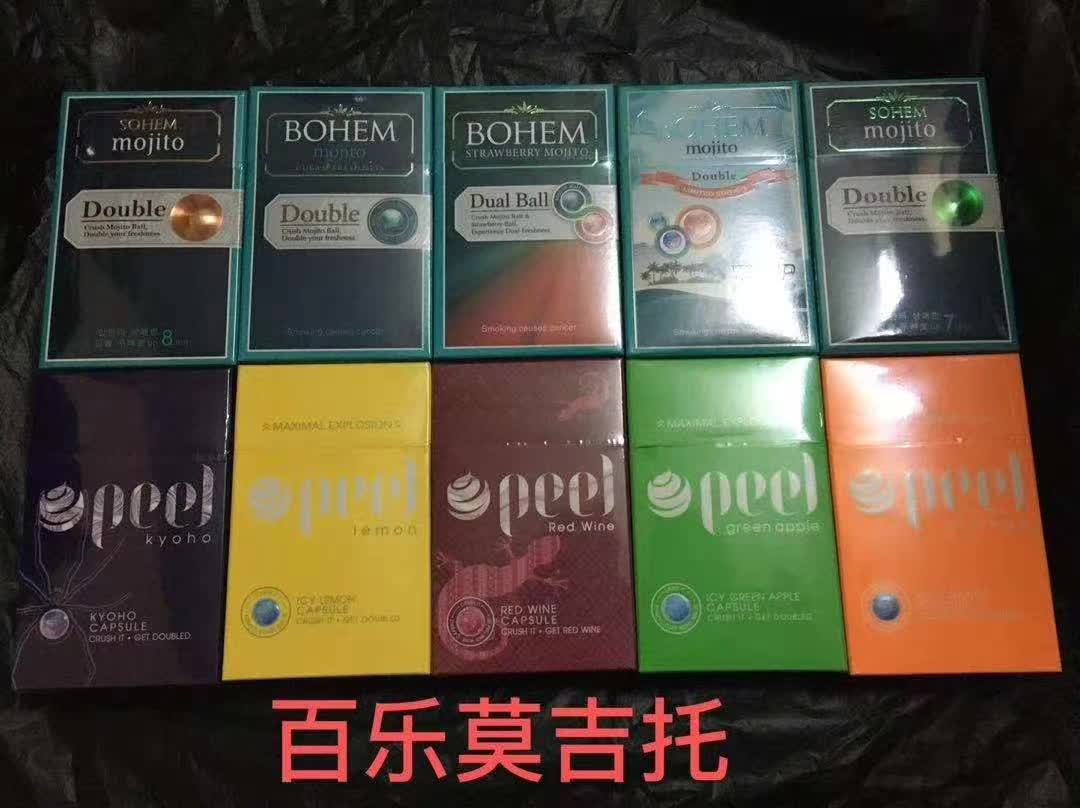

此事件的起因要追溯到一次偶然的消费体验。家住市中心的小李在朋友的介绍下,通过这个微信号“逢凶化吉”买到了一推特定品牌香烟,小李发现价格低廉且送货快速,便在几个朋友中推荐。随着口耳相传,“逢凶化吉”逐渐在小圈子里声名鹊起。据调查了解,该微信号的主体是一名中年男子,背后有着一张庞大的灰色香烟网络,依托熟人社交平台进行销售,已形成一定规模。

然而,随着业务规模只增不减,问题也随之而来。部分消费者在交易过程中遭遇委托香烟打假,卷款失联等不法行为,逐渐将这些问题揭露于诸多社交平台,引发了广泛关注,也因此被市场监管机构盯上,最终“逢凶化吉”的操作被公之于众。

市场需求与监管挑战

为何“逢凶化吉”这类微信号能一夜间窜红?究其原因,主要是因为国内香烟渠道的特殊性。传统的香烟购买必须依靠线下正规渠道,商家对此类商品的定价仍然保持着较高水平。而消费者,尤其是年轻消费群体对价格较为敏感,他们更乐于探寻在网络渠道以更优惠的价格购买香烟的可能性。

此外,电商平台几乎是香烟禁地,难以提供销售服务,这让许多非专业人士转而投向社交平台寻找香烟购买的出路。然而,这种行为在给消费者提供低价便利的同时,也隐藏着极高的风险。虚假商品、以次充好、价格欺骗以及售后无保障等问题在销售过程中层出不穷,让不少消费者直呼上当,其中便存在不少消费者通过“逢凶化吉”微信号遇到的问题。

背后的法律与监管

在我国,香烟的销售、流通都有着严格的法律规定。根据《中华人民共和国烟草专卖法》的规定,只有持有烟草专卖零售许可证的商家方可进行香烟的销售活动。对于利用网络渠道进行无证经营的个人或机构,将依法受到严厉的处罚,情节严重者甚至构成刑事犯罪。

此次事件不仅让人们看到了网络售烟的潜在危害,也反映出目前网购监管亟待加强。在信息泛滥的网络环境中,买卖双方多是以个人身份进行交易,难以做到全程追踪、记录,增加了执法难度。有关部门指出,要加强对类似“逢凶化吉”微信号的监管力度,不仅需要技术创新,也需要法律法规的完善与更新,加强跨部门的协调合作。

社会各界的反应

随着事件的发酵,社会各界纷纷发表看法。一些消费者表示,虽然低廉的价格有诱惑力,但不正规的购买渠道的确存在太多陷阱,希望监管部门加大监管力度,维护消费者的合法权益。相关行业专家则指出,这是电商市场对传统消费习惯变革的信号之一,建议监管部门及时跟进技术革新,保护市场秩序。

媒体对此也给予了高度关注,多家权威媒体对“逢凶化吉”这一现象进行了深度报道和解析。同时,网络上也有不少声音开始讨论在数字经济背景下,如何平衡市场开放和商品流通的合法合规问题。

未来的思考与展望

这起以微信号为核心的贩烟事件不仅是一个简单的违法交易案例,它实际上折射出互联网时代传统商品管理模式与新兴交易方式之间的矛盾。如何在保证市场活力的同时,建立有效的监管机制以适应新形势,是摆在决策者和监管者面前的一道社会命题。公众需清醒地认识到,香烟作为法律严格管制的商品,无论从生产到销售都应受到法律保护,任何违法尝试都需承担法律责任。

面对这一现状,或许亟需相关部门出台更具针对性和时代性的法律条款,对网购烟草市场进行全方位的监管和规范。同时,用户也应提高法律意识,不贪便宜走捷径,共同抵制电商平台的不法商品交易行为,使烟草市场回归健康有序的状态。