近年来,随着跨境电子商务的兴起和消费者对多样化产品的需求日益增加,外烟市场在国内悄然走热。然而,在这个看似寻常的领域里,一些“咬文嚼字”的操作却成为行业的新热点,甚至成为争议的焦点。外烟拿货网作为一个典型案例,如何在文字游戏中找到商机,又面临哪些风险?本报记者对此进行了深入调查。

“咬文嚼字”背后的营销策略

外烟拿货网通过“咬文嚼字”的方式,将普通的销售话术打造成吸引消费者的利器。例如,在网站上,“香烟”被巧妙地改称为“口粮”,而“购买”被替换为“补货”。这种不直接指向商品本质的语言表述,既增加了趣味性,也巧妙避开了某些敏感词的监管风险。

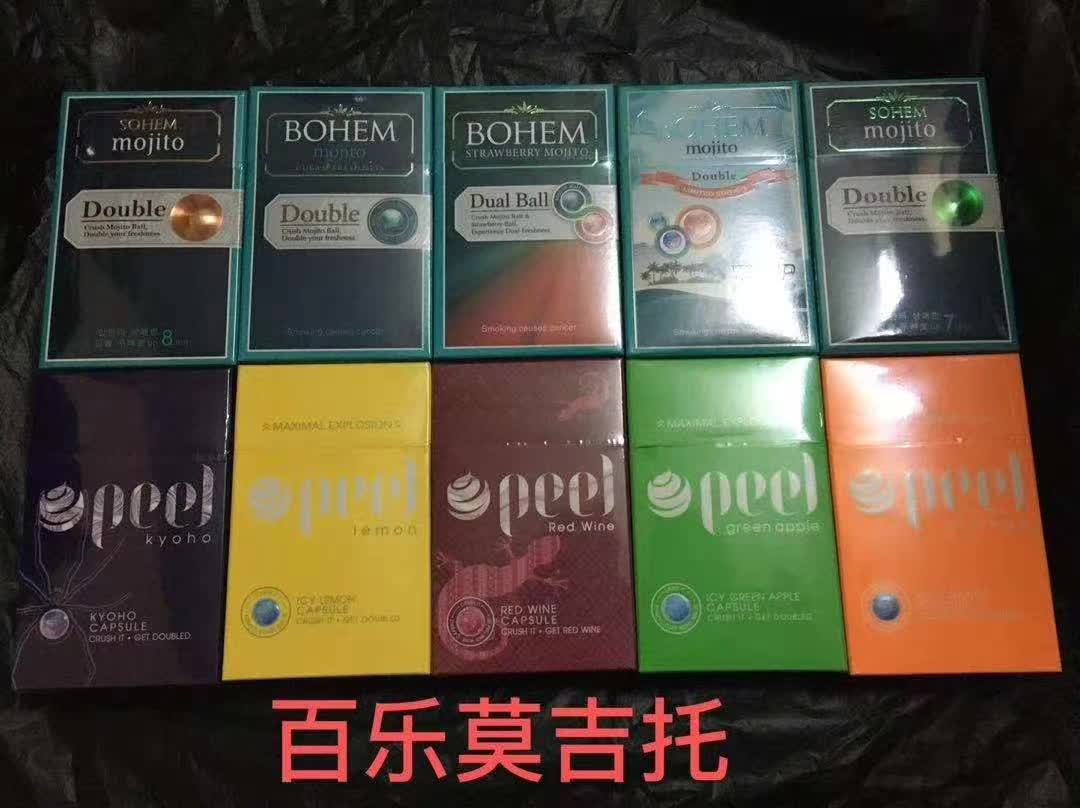

此外,拿货网对外烟品牌和口味的描述也别具一格。例如,传统的“薄荷味”被改称为“冰川清风”,而“咖啡味”则变成“午夜浓情”。这些充满文学气息的词语,成功地营造出一种高级感与独特性,从而吸引了更多年轻消费者的关注。

消费者心理与市场反馈

这种“咬文嚼字”的营销策略并非无的放矢。据业内人士透露,外烟消费群体主要集中在追求个性化和时尚化的年轻人中。而通过语言的包装,商家可以激发消费者的好奇心,增强品牌的吸引力。

“我第一次是在朋友圈看到的,朋友推荐‘尝尝这款午夜浓情’,当时还以为是某种甜点。”一位消费者张女士告诉记者,“等到下单收到后,发现是一款咖啡味的烟草。虽然有些意外,但这种表达确实很有趣。”

然而,也有消费者对此表示质疑。一些人认为,这种语言游戏容易导致误导性消费,甚至让初次接触外烟的用户低估了其潜在危害。

语言包装是否触碰法律边界?

外烟拿货网在文字上的创新虽有助于市场开拓,但同样引发了法律和道德层面的争议。根据我国相关法律法规,烟草广告受到严格限制,尤其是在线平台的烟草销售更需遵守一定的规范。

“如果这种语言包装意在掩盖产品属性,规避法律监管,那它实际上已经涉嫌违法。”北京某法律事务所的杨律师指出,“即使语言本身模糊,但其所传递的含义却难以规避相关责任。”

此外,语言的暧昧性可能还会引发更深层次的问题。例如,一些消费者由于不了解产品的真实属性而购买,这不仅涉及到消费者权益保护问题,也可能给青少年误入烟草消费领域带来隐患。

行业发展中的两难局面

在外烟市场竞争日趋激烈的当下,语言的创新无疑是行业发展的重要驱动力之一。然而,这种创新是否可以平衡商业利益与社会责任之间的关系,仍是行业面临的一大挑战。

“语言是一种工具,但也可能是一种武器。”华东师范大学社会学教授陈先生表示,“在商业语境中,‘咬文嚼字’需要服务于合法合规的目的,同时也应考虑社会影响。”

与此同时,外烟拿货网的案例也折射出外烟市场发展中的监管盲区。在全球化与本地化消费需求的双重驱动下,这一市场如何规范发展,成为相关部门和业内人士需要共同面对的问题。

媒体与公众的呼声

外烟拿货网通过语言包装获取市场份额的同时,也引发了社会广泛讨论。主流媒体对外烟市场的关注逐渐增加,部分消费者则通过社交媒体表达对外烟包装宣传的担忧。

“我们不仅需要商家遵守法规,也需要消费者提高警惕。”一位长期研究烟草问题的学者说道,“尤其是年轻一代,更应该认识到外烟背后的健康风险,而不是单纯被语言和营销所吸引。”

面对多方的声音,外烟拿货网能否在合规基础上继续创新,既满足消费者需求又规避法律风险,这将决定其在未来市场中的生存与发展。

全文完