近年来,随着移动互联网的高速发展,社交媒体平台成为各类商品交易的重要渠道,其中微信更是因其广泛的用户基础和便捷的沟通功能,逐渐成为一些商品买卖的首选平台。然而,近期关于微信上“卖烟”现象的讨论再度引发广泛关注。一些推荐卖烟的微信号突然走红,其背后蕴藏的市场需求与法律风险成为社会各界热议的话题。

微信卖烟账号崭露头角

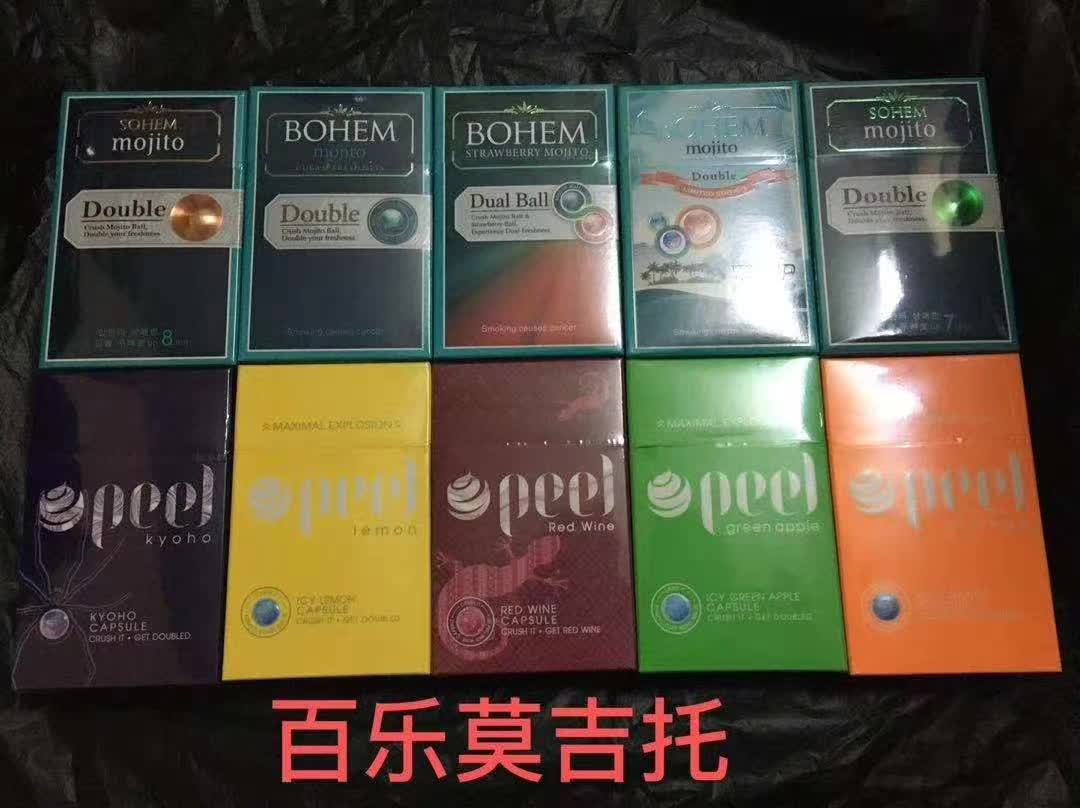

在这一波热点中,多个被推荐的卖烟微信号因为“一鸣惊人”迅速引起关注。通过简单的微信号分享,消费者就能直接与这些卖家取得联系。一些账号主打“正品保证”“价格实惠”,并通过朋友圈展示产品照片、顾客评价等形式吸引顾客。

值得注意的是,这些微信号的崛起往往依赖于社交媒体的传播效应。一些人通过短视频平台或社交网络为这些微信号“带流量”,让更多潜在消费者得以关注到这些卖家。一些热门卖家甚至被包装成“网红”,在市场上迅速形成品牌效应。

市场需求背后的灰色地带

分析这一现象的成因,不难发现,市场对香烟的需求与渠道的不透明性是背后驱动力。一方面,香烟作为消费品拥有稳定的市场需求;另一方面,一些消费者认为,通过非正规渠道购买香烟价格更便宜或更方便。

不过,微信卖烟这一行为本身却隐藏在法律与道德的灰色地带。《中华人民共和国烟草专卖法》明确规定,烟草制品的生产与销售需获得相关许可证,而通过私人渠道售烟涉嫌违法。对于消费者来说,通过微信购买香烟可能存在买到假烟或被诈骗的风险。

从流量现象到监管挑战

从互联网传播的角度来看,这些卖烟微信号“一鸣惊人”不仅是流量驱动的结果,也是监管盲区的体现。微信作为一个封闭式社交平台,交易过程具有隐蔽性,给执法机构的查处工作带来不小挑战。

事实上,为了规范烟草市场秩序,国家近年来加大了对非法售烟行为的打击力度。然而,互联网技术的飞速发展,让传统的监管模式面临更多难题。例如,卖家通过使用虚假身份注册微信号,频繁更换账号,甚至利用跨境渠道来规避法律风险。

社会舆论的反应与建议

此次关于微信卖烟的讨论,不仅仅是一场针对某些账号的关注,更是对现行法律法规与消费观念的一次审视。很多网友在社交平台上对这一现象表达了不满,呼吁加强监管,同时也有部分消费者对卖烟微信号的出现表示理解,认为这反映了市场的现实需求。

专家建议,要想彻底遏制这一现象,除了加强监管外,还需进一步完善烟草市场的供给体系,提升消费者的法律意识和权益保护意识。同时,社交媒体平台也应承担起更多的社会责任,积极配合执法机构,建立更完善的审核与举报机制。

作为普通消费者,在面对这类微信号时,应始终保持警惕,避免因为贪图便宜而触碰法律风险或个人损失。